サンヒ・ソン(アーティスト)

現在、私はアムステルダムに在住し、働いています。ここアムステルダムで、冷たい空気に包まれ、カラスの鳴き声を遠くに聞くとき、私は青森の森へと思いを馳せます。国際芸術センター青森(ACAC)のレジデンシー・スタジオを背にして、森へと歩くと、深い森の香りのなかに枯葉を踏む私の足音が響きました。私がACACのアーティスト・イン・レジデンス・プログラムに滞在した3カ月間で平和と安心を見出したのは、この森と空でした。

アーティストとして生きるということ、それはすなわち、心のなかになにか居心地の悪さや刺々しさを抱えて生きるということです。足元が歪み揺れているような感覚に襲われ、不安と困惑とぎこちなさといった感情と、つねに向き合っています。しかし、このような感覚を経験するとき、私の眼には多くのことが映り、私の心に傷を残すのです。美術家のバーバラ・クルーガーがかつて、著書『Your body is a battleground』に記したように、アーティストとしての私は、まるで戦場にいるかのようです。心に残された傷が熱くなり、答えのない苦しい時間と戦うのです。唯一の答えは、芸術作品に没頭すること(黙って作品をつくればいいんです:))、または、どこか創作のできるところへ行くしかないのです。その場所が、私にとっては青森でした。

サンヒ・ソンによるACACでのインスタレーション

©Tadasu Yamamoto

挑発的なプロジェクト

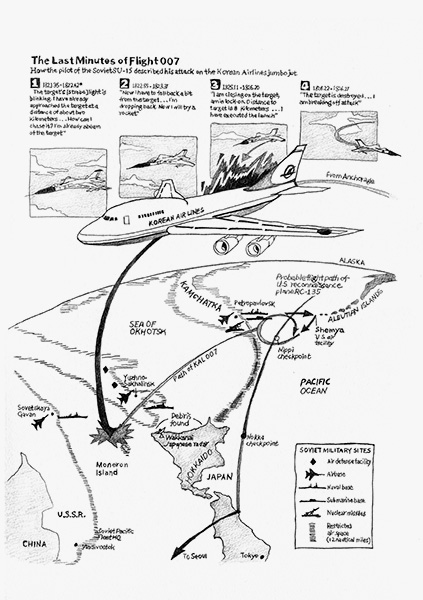

日本に行き、アート・プロジェクトに取り組むことは、私が自分の罪の意識に向きあうひとつの方法でもありました。自分の国の歴史を正しく知らないという事実、そして、ただ日常をあたりまえに生きている現実に、きちんと向き合うということでした。1983年当時、私は13歳でしたが、白黒テレビに映ったあるシーンを忘れることができません。それは、サハリン上空でソ連の戦闘機によって迎撃された大韓航空機007便の乗客の家族たちです。冷たいオホーツク海の上でフェリーから乗り出し、亡くなった家族の名前を泣き叫ぶ家族たち、追悼の意を表わす黄色い菊の花が波間に撒かれる様子……。なぜ犠牲者たちは言葉を発することもなく、命を落とさなければならなかったのか。20年後の2003年、私はこの大韓航空機撃墜事件が起きた北海道北部にある宗谷岬を訪れました★1。私の目の前には、白黒テレビで見た暗黒のオホーツク海の深淵が、凍てつくような冬の風のなか、眼下に広がっていました。大韓航空機007便の犠牲者たちの魂は、まだこの海に漂っていました。そのとき、私は名もなき犠牲者たち、冷戦の最中に自分の死の理由を知ることもなく、亡くなっていった人々の声を届けようと決意したのです。

このプロジェクトに取り掛かるため、私はACACのアーティスト・イン・レジデンス・プログラムに応募しましたが、受け入れてもらえるか自信がありませんでした。このプロジェクトを進めるためには、冷戦について議論し、微妙な政治的問題にも触れなければなりません。そして封印された記憶や恐ろしい歴史といった、忘れたままにしたいことも掘り起こしてしまいます。どのようにこの戦乱を歴史的事件として議論すればいいか、そしてどう日本で展開できるか。当時はあまり確信がありませんでした。

そのような心配をよそに、私はACACから合格通知を受け取ることができました。かねてから構想を温めてきたプロジェクトを、ついに始めることになったのです。情熱が血のように私の体中を駆け巡りましたが、なぜ私が選ばれたのか疑問に感じていました。なぜ青森はこのような挑発的なプロジェクトに手を差し伸べたのかと。

サンヒ・ソン《1983》

29,7X42cm, pencil drawing, 2010

プロジェクト計画が完成し、カメラをまわす準備ができると、アムステルダムからソウルへ、そしてソウルから青森へと、長い旅に出ました。青森に到着すると、ACACのキュレーターである近藤由紀さんと服部浩之さん、ACACのスタッフの皆さん、素晴らしいテクニカル・アドバイザーの椎啓さん、大勢のボランティアの皆さん、そして映像作品のなかで使用される〈靴〉が私を迎えてくれました。このプロジェクトには100足以上の靴が必要なため、キュレーターの近藤さんに事前にお願いしていたものです。青森の皆さんのご協力により、100足以上の靴を集めることができました。自分の作品のために戦わなければいけないことも多々ありましたが、青森の皆さんが一人の外国人アーティストのために集めてくださったこの靴の前に立ったとき、周囲の方々から寄せられるこうした心遣いこそが制作の刺激になるとあらめて気が付いたのです。

スタジオは森に囲まれ、私は静かに作品について熟考し、制作に正面から向き合うことができました。共用スペース(ダイニングとキッチン)には、さまざまなアーティストが集い、料理をしたり食べ物を分け合ったり、そして芸術や人生について議論しました。お互い支え合い、不安や重荷を共有し、心を開いて交流しました。レジデンス・プログラムという場は、ストレスや競争によってアーティストたちが神経質になることもあるものの、青森の静寂に包まれた自然と澄んだ空気が、アーティストたちの魂を癒してくれました。

制作を手伝ってくれたボランティア・スタッフの渡辺みゆきさん(右)。彼女はこれまでも多くのACACの招へい作家をサポートしてきた

提供=ACAC

責任感と恐怖心

青森で撮影したかったシーンは、暗い夜の海に浮かぶ靴で、撮影は早朝3時から夜明けまでに実行する計画を立てました。私は長期間、この撮影の構想を温めており、これがACACに応募した最大の理由でした。しかし、撮影クルーたちとともに、凍てつくような冬の風が吹き荒れる夜の海に向かうにつれ、私の心深くに恐怖心が芽生えました。責任感と恐怖心にさいなまれ、私は何回も自分の作品が本当にこのような危険を冒す価値があるのかと自問し続けました。しかし、近藤さんが私を側で支えてくれました。

青森の海岸沿いに車を走らせるあいだ、近藤さんと私は撮影に適した場所について多くを語り合いました。彼女は、芸術家としての私を理解し、私の作品に対して深い敬意を払ってくれました。彼女に、なぜACACが政治的に微妙な問題を取り上げた私の作品を選んだのかと尋ねたところ、彼女は非常にシンプルで明快な答えをくれました。「歴史と過去を振り返ることは欠かせない、特に若い将来性あるアーティストたちにとっては必要なことだ」と。

近藤さんはあらゆることを緻密かつ慎重に準備してくれました。初冬の時期、風は突き刺すようでしたが、われわれは潮の流れ、船、航路について船長と慎重に検討し、満潮時に備えてもらいました。

撮影場所は八戸の海に決まりました。クランク・インの日程を決め、100足の靴と撮影機材を荷造りして車に積み込み、青森から八戸に向かって出発しました。靴を浮かべて流すことが環境汚染にならないように、滞在した八戸のホテルの部屋で一晩かけて、すべての靴を釣り糸につなげました。近藤さんと私のプロジェクトを手伝ってくださったアーティストの多田友充さんには本当に感謝しています。

早朝3時、100足以上の靴が釣り糸に結ばれ、カメラマンの澤谷健司さん、スタッフたち、そして私は船に乗り込み、太平洋へ向かって出航しました。闇夜のなか、風が音もなく鋭く吹きすさび、暗黒の太平洋の水平線だけが遠くに見えました。私は1983年の大韓航空機撃墜事件の犠牲者たちに祈りをささげました。この事件は激しい冷戦の最中の、民間人に対する非道な攻撃でした。無実の魂たちが太平洋上に漂っていました。ACACのアーティスト・イン・レジデンス・プログラムと青森の皆さんの協力によって、この漂流する魂たちに光を当てることができたのです。

夜通しの撮影を終了後、八戸港にて。左から、津田道子(美術作家)、服部浩之(ACACキュレーター)、筆者、石戸船長(三平丸)、澤谷健司(atelier seekside)、多田友充(美術作家)

撮影=近藤由紀

心に宿る青森の思い出

青森で制作された作品は、安藤忠雄氏の設計によるACACのギャラリーで発表されました。アーティストのインスタレーションはすべて、綿密な計画とACACレジデンス・プログラムのスタッフおよび青森市のボランティアの皆さんの支援のもとに行なわれました。芸術作品というものは、アーティスト一人ではなしえないという事実に、私は再び胸を打たれました。ACACのテクニカル・アドバイザーである、前述の椎啓さんは、インスタレーションのすべてを効果的に展示できるよう、つねに精力的に動いてくださいました。彼の誠実で一生懸命な表情がいまも思い出されます。

アムステルダムに戻ったいま、荒涼さと熱情をあわせ持った恐山や、菊の花の香り、そして青森の皆さんからの支援といった思い出を胸に、毎日を過ごしています。いまの私は、不安で厳しい現実のなかにいますが、青森では自分の人生と作品に集中することができました。ヨーロッパのアジア人アーティストとして、自分の作品を通じてコミュニケーションを図ることの難しさを実感しています。なかでも歴史の受け止め方がヨーロッパとアジアではかなり異なります。しばし途方に暮れ、壁を見つめるしかないときもあります。ときには、断崖絶壁の端を歩いているような感覚に襲われ、後ろを振り返ることも下をのぞくこともできず、作品がほとんど先に進まないときもあります。私を駆り立てるものや、アートに対するヴィジョンが徐々に失われそうになるとき、私は「暗い冬の海で私を支えてくれた人々や、青森の静かな思いやりを思い出せ」と自分に言い聞かせています。青森の記憶は、まるで暗黒の海が恐怖と平安な気持ちを起こさせたときのように、私の疲れた心にやさしい感情をもたらします。青森の思い出……青森の静かな思いやりが私のなかに生き続けています。

サンヒ・ソン《Shoes》(still cut)

Single channel video/ HD 35min color/ no sound、2010、Camera: Sawaya Kenji(Atelier seek side)

★1──2003年当時、私は北海道札幌市のS-AIRレジデンス・プログラムに3カ月間参加していました。

サンヒ・ソン

1970年韓国ソウル生まれ。アムステルダムとソウルを拠点に制作活動を行なう。展覧会=「Peace to all people in the world 243,0 Mhz」(Behive、ソウル、2011)、「City Net Asia」(ソウル美術館、2011)、「The message from the sea」(Witzenhausen gallery、アムステルダム、2010)、「2010 Women Make Waves Film Festival」(台北、2010)、The 12th International Films Festival in Seoul(ソウル、2010)ほか。AIRプログラム=Rijksakademie van beeldende kunsten(アムステルダム、2006-2007)、Sapporo Artist in Residence(札幌、2003)ほか。受賞=Hermès Foundation Missusang(Prize)。

—

推薦者のことば(事業担当者より)

近藤由紀(青森公立大学国際芸術センター青森主任学芸員)

青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)は、アーティスト・イン・レジデンスを主事業とする施設として2001年12月に開館し、この約10年間に約25カ国100名近くのアーティストがプログラムに参加しました。招へいアーティストの選考は春の指名と秋の公募の2つの方法によって行なわれ、約2〜3カ月の滞在期間中、アーティストはセンターでの滞在制作のほか、作品発表(展覧会)、各種交流プログラムを行ないます。

ACACのレジデンス・プログラムを特徴付けるもののひとつとして、レジデンスの施設としては比較的大きく、空間的に特徴のあるギャラリースペースを挙げることができるでしょう。安藤忠雄設計によるそれは、時にアーティストを挑発する空間でもあるようです。もちろん一般的な美術館と比べるとはるかに小さいものですが、アーティストにとってこのギャラリーでの展覧会は、たんなる成果展以上のプレッシャーがありますし、展覧会の開催はプログラムのなかで大きな比重を占めています。

また、招へい条件として、さまざまな人々との協働を含めた交流も特徴といえます。これはひとつには、ACACがアーティストの制作活動を支援するためだけの施設ではなく、鑑賞者に対して展覧会、レクチャー、ワークショップといった多種多様な芸術体験の場を提供する場でもあるという理由によります。それは現在の日本における公共的文化施設として当然求められていることではありますが、より積極的ないい方をすれば、鑑賞者あるいはそれを取り巻く社会や環境とアーティストとが出会うことで双方に生まれる新しい創造の可能性に期待するということでもあります。つまりアーティストにとっては、時にそれは異なった場所での制作をスムーズに行なうことを助けたり、観光客としてでは絶対に入り込むことのできない土地の深部へアクセスすることを助けたりします。アーティスト1人の制作補助には、さまざまな作業があります。撮影、道案内、通訳、靴を延々とサランラップで包む、靴を釣り糸でつなぎ続ける……。これらの作業には必ずしも芸術的な素養や技術を必要としませんが、それゆえに多くの人々に開かれており、多種多様な人々の介入をもたらします。

鑑賞者が実際にアーティストの制作の場に立ち会う、彼らの発想が結実した作品を空間のなかで鑑賞する、彼らの制作に対する考えを直接聞く。こうしたことは、芸術における表現の多様な受け入れや関心をもたらすと考えています。一方、アーティストへは、アーティスト同士、地元の人たち、あるいはこの土地の風土や歴史との出会いによって、創作上のなんらかのきっかけや発展がもたらされることを期待しています。こうした自由で風通しの良い連帯関係がある創作とコミュニケーションの場をつくり、知の交流とでもいうべき自由な活動と交流の拠点として多層的な思想の受入と発信を継続的に目指す施設でありたいと考えています。

糸でつなげられた靴が海に浮かぶシーンの撮影

©Song Shanghee

[2012年3月31日]

参考:

AIR_J>SEARCH>青森公立大学国際芸術センター青森

AIR_J>RESOURCE>Book>『Magazine for Document & Critic:AC2[エー・シー・ドゥー]』No.11

2024.8.5ヨーロッパでのアーティスト・イン・レジデンスの舵取りの仕方

2024.7.19アーカイブ:AIR@EU開設記念 オンライン連続講座「ヨーロッパでのアーティストの滞在制作・仕事・生活」

2024.6.12Acasă la Hundorf 滞在記 アーティスト:三宅珠子

2023.7.5京都市内の滞在制作型文化芸術活動に関するアンケート調査〔報告〕